北航闫晓军团队研发微型机器昆虫BHMbot,成果发表于Nature Communications

北航闫晓军团队研发微型机器昆虫BHMbot,成果发表于Nature Communications

近日,能源与动力工程学院闫晓军教授团队发明了一种用于昆虫尺寸机器人的微型动力系统,并以此为基础,研制了一种快速机动、高载重、无线可控的微型机器昆虫“BHMbot

随着科技的飞速发展,微型机器昆虫的问世成为了科技领域的显著成就。这种发明在众多领域具有极大的应用潜力。

重大发明成果

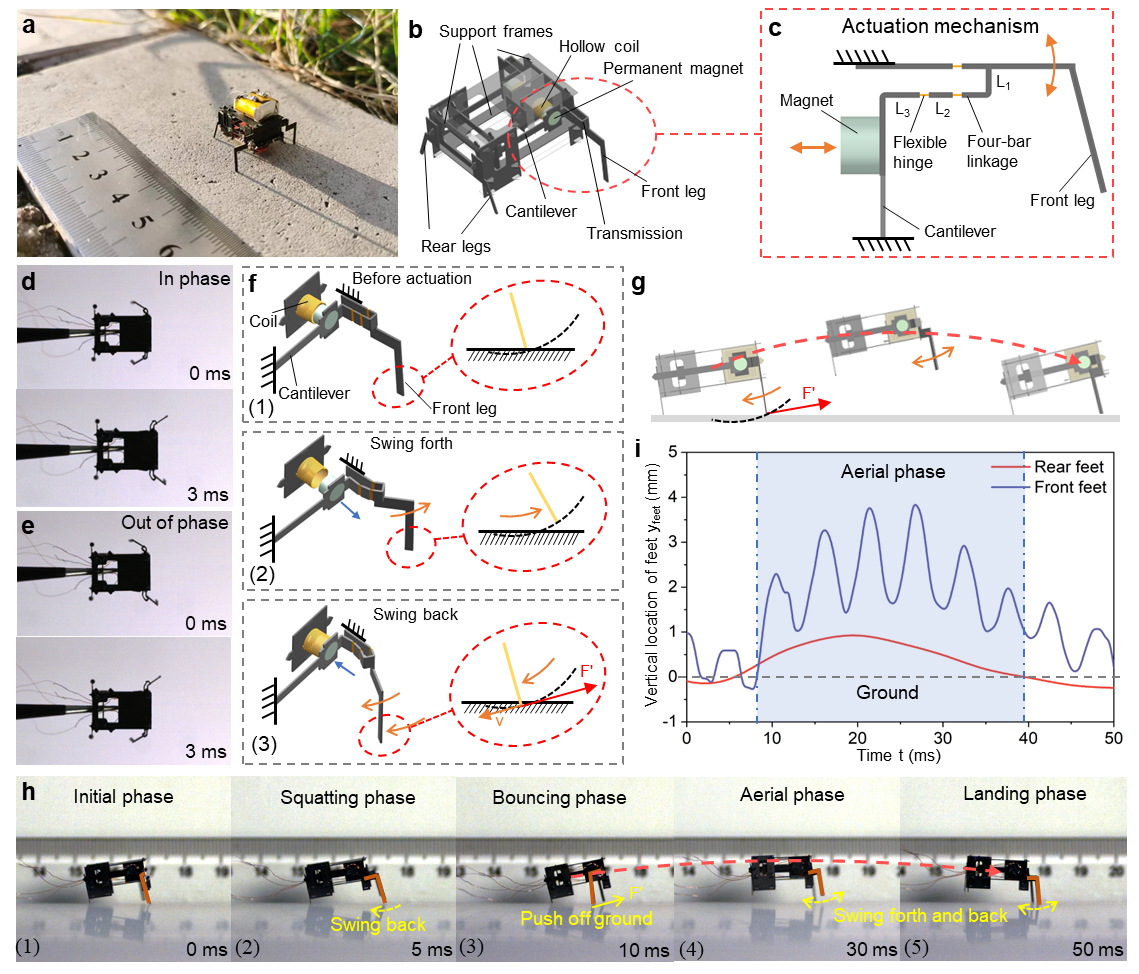

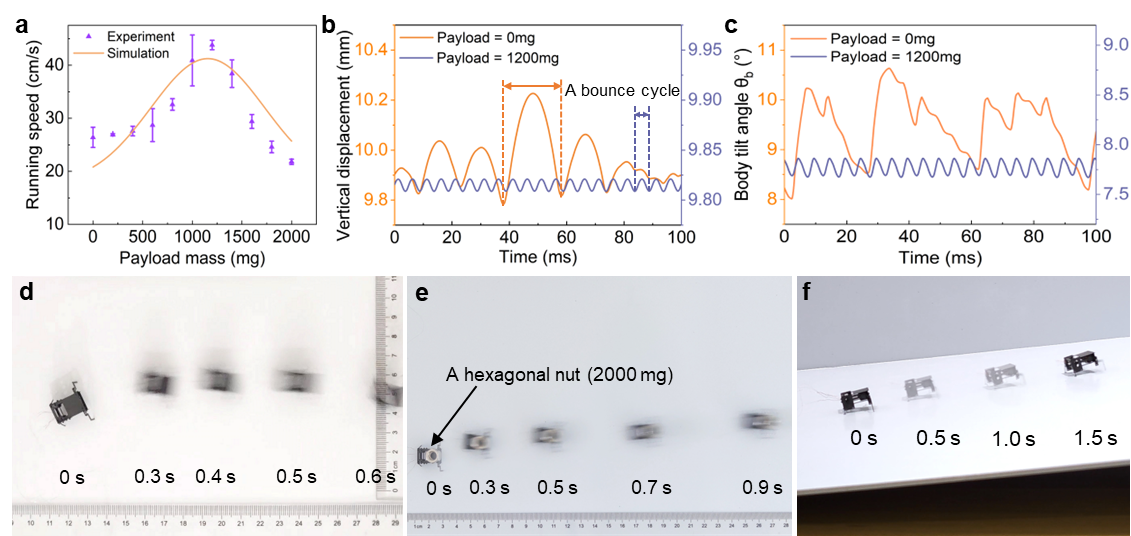

近期,闫晓军教授带领的能源与动力工程学院团队研发出一种微型动力系统,专为昆虫尺寸的机器人设计。该系统助力他们制造出一种新型微型机器昆虫,具备快速移动、高承载能力和无线遥控功能。这些昆虫长度仅2厘米,重量1.76克,集能源、控制、通信和传感功能于一身。这一创新成果展现了团队的研究实力,为相关领域的发展打下了坚实基础。

仿生优势凸显

仿生昆虫机器体积小巧,动作灵活,活动范围广泛。在灾难救援行动中,它能够深入狭窄区域搜寻被困者;在大型机械设备的检修过程中,它能够进入内部检查设备的工作状态。这些特点让它能在多个领域发挥重要作用,显示出其独特的价值。

面临严峻挑战

开发微型动力装置和机械昆虫不是简单的工作。在体积受限的情况下,我们遇到了不少难题。首先,得增强微型动力装置的能量转换效能;其次,得增强机械昆虫的承重能力;再者,还需精确操控其运动路径。这些难题需要我们团队细致研究并有效解决,目的是为了提高机械昆虫的表现。

动力系统原理

在微型动力系统中,直线式驱动器扮演着至关重要的角色。它能将电能顺利转换为机械能,进而产生机械振动。这一过程是微型动力系统运作的基础,为机器昆虫提供必要的动力,使它们能够自如地活动。

步态控制优化

现有机器昆虫在承重后表现不佳,为此,我们团队专门设计了仿生奔跑动作。这种动作能提升机器昆虫承重时的运动效率。另外,在路径控制方面,我们团队提出了一个基于双腿步频差异的控制策略,只需两个驱动器就能完成驱动和方向的控制,大大简化了控制流程。

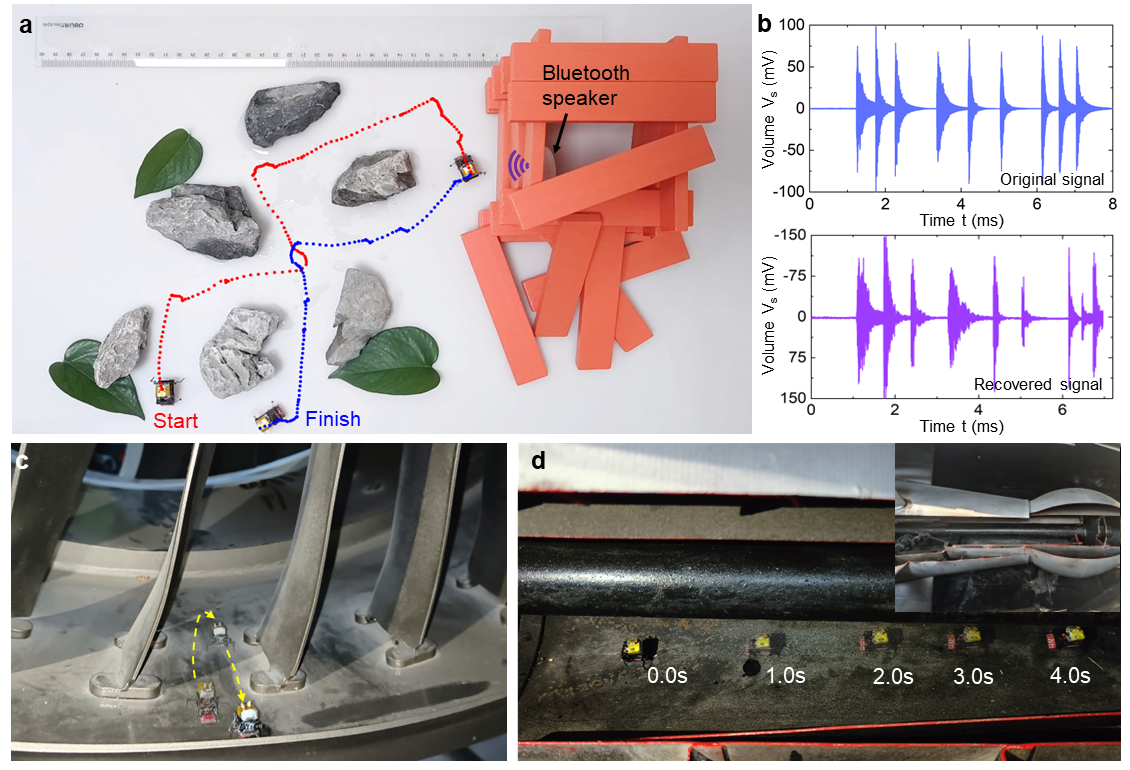

应用场景广泛

机器昆虫适用于多种场合。在灾难救援时,它能迅速进入险地传递消息。在航空发动机检测方面,它可携带图像采集装置深入内部进行检查,解决了现有技术检测难度大的问题。现在,它已在发动机内部曲面上实现了脱线可控移动,未来还将具备图像采集和损伤智能识别的功能。

该团队在相关学术领域取得了显著成就,已在国际知名期刊上发表了超过40篇SCI论文,并在重大国际会议上进行了主题演讲。此外,他们还拥有多项国家发明专利,并负责多个科研项目。你对微型机器昆虫未来的应用前景有何期待?欢迎在评论区交流意见,同时别忘了点赞和转发这篇文章。