北航赵勇王女团队在组织工程支架构建研究中的新成果

北航赵勇王女团队在组织工程支架构建研究中的新成果

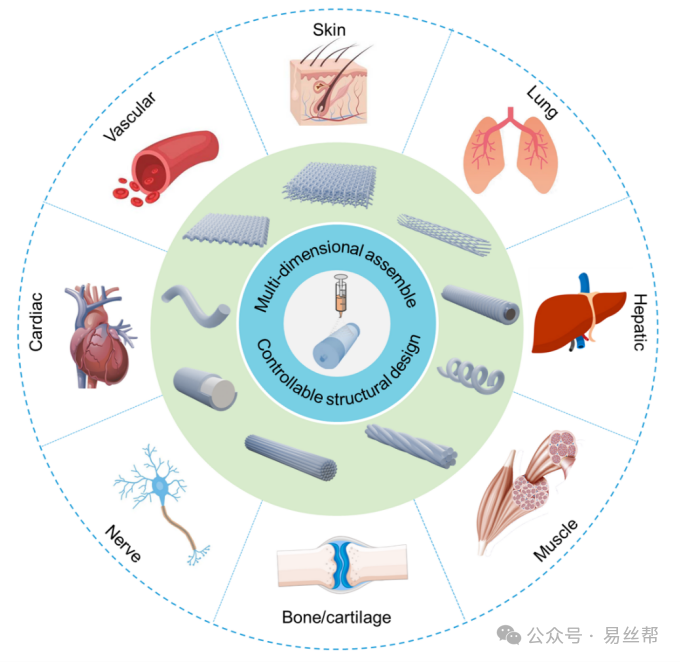

阐述了纤维支架设计原则,重点强调多尺度电纺纤维对于调节细胞行为和组织生成的重要性。

在工程组织这个领域,要打造出能够有效促进受损组织恢复的理想支架,确实是一项艰巨的任务。现在,多数修复材料都存在不少不足之处。尽管静电纺丝技术具备一定潜力,但仍然面临众多待解的问题。

自然仿生的关键作用

参考自然界纳米纤维的构造,有助于推动细胞微小环境的重构,进而为组织工程支架的设计提供了新的有效方法。自然界中的组织大多具有分层的特点,这种特点有利于调控细胞行为和组织形成。然而,遗憾的是,现行的多数组织修复材料尚未具备这种分层性质,这大大影响了受损组织的全面修复和功能的恢复。

心脏结构复杂而有序,细胞各尽其责。若支架不具备类似结构,便无法有效指导细胞执行常规功能,这会显著降低心脏组织修复的成效。

静电纺丝的技术优势

静电纺丝技术能够生产出纳米至微米级别的纤维,这一技术在组织工程领域被用来制作生物医学支架,旨在促进修复与再生。该技术模仿了细胞外基质,有助于细胞附着、生长以及分化。

以血管组织工程为例,静电纺丝技术制作的支架能够复制血管的形态和力学特性。这种支架对新血管的生成与发展有促进作用,从而提升了血管修复手术的成功率。

多尺度纤维的重要意义

纤维支架的仿生设计,其结构与功能均依赖于多尺度电纺纤维的支撑。这些纤维能够释放出多种物理与化学信号,这对细胞的定向生长以及组织的形成至关重要。

皮肤修复过程中,多尺度纤维支架能模仿皮肤各层构造,这对细胞活动和胶原蛋白生成有好处,从而加快了伤口的恢复速度。

不同维度支架的应用

电纺纤维支架在多种组织治疗中得到了广泛应用。比如,二维支架能够帮助伤口和皮肤加快愈合,还能扩大接触面;而三维支架则适合用于血管、神经、肌腱等深层组织的修复,它能够更准确地模拟人体内部环境。

神经组织修复过程中,三维电纺纤维支架为神经细胞提供了绝佳的生长和伸展环境,这对神经的康复非常有益。

临床转化的现存挑战

多数静电纺丝设备适合在小型实验室中应用,但它们并不适合大规模的生产需求。在静电纺丝过程中,有机溶剂的残留部分可能带有细胞毒性,这有可能对其在人体内的生物相容性产生影响。再者,一旦支架被植入人体,酶的分解作用有可能对其结构和功能造成损害。

在制造大型心脏组织工程支架的过程中,现有设备的生产能力显得不足。如果溶剂残留在体内,植入后可能会引起炎症反应;而酶分解速度过快,会导致支架过早失效。

未来研究的方向展望

将来,我们有望研制出多种静电纺丝装置,比如多针、阵列和转针等型号。这些装置的运用将大大提高纤维的生产速度。同时,借助自动化控制系统,我们能够保证产品质量的稳定性。在加工过程中,我们要尽量减少有机溶剂的使用,甚至力求完全不用,并运用先进的溶剂蒸发技术。此外,还需精确调整支架降解速度与组织再生速度的比率。

为了打破现有技术的限制,推动组织工程支架在医疗行业的应用,我们急需进行更多具有创新性的研究。大家普遍关心,有哪些方法对于克服静电纺丝技术在组织工程支架应用中遭遇的难题最为关键?